明天就是元宵節(jié)了。“一年明月打頭圓”,正月十五是新春過后的第一個(gè)月圓之夜,“元”在古代有開頭、首個(gè)的意思,《說文解字》解釋元為“始也”,古人稱夜為“宵”,因此正月十五這一天被稱為“元宵”,此外又有“上元”“元夜”“元夕”“燈節(jié)”等稱呼。

始于漢代源遠(yuǎn)流長

元宵節(jié)的來歷,說法不一。一說來源于漢代祭祀“泰一神”(也稱太一神、太乙神)的習(xí)俗。泰一神是秦漢時(shí)期信奉的天神。秦時(shí)稱之為“太皇”,與“天皇”“地皇”并稱“三皇”。到漢武帝時(shí)更把泰一神提高到至尊的地位,使其成為漢統(tǒng)治者尊奉的上帝神。《史記》記載:“漢家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏時(shí)夜祀,至明而終。”漢代都城實(shí)行嚴(yán)格的里坊制度,二更后禁止行人通行,但在正月十五夜,特地開禁放夜。《漢書》記載:“執(zhí)金吾禁夜行,唯正月十五敕許弛禁,謂之放夜。”皇室從黃昏開始用盛大的燈火祭祀太一神,通宵達(dá)旦,平民百姓在這一夜也不為宵禁制度拘囿,可以縱情娛樂,由此成為元宵張燈的肇始。宋代學(xué)者洪邁在《容齋隨筆·上元張燈》中認(rèn)為“漢家祀太一,以昏時(shí)祠到明,今人正月望日夜游觀燈,是其遺事”。

也有人認(rèn)為元宵節(jié)的興起與佛教傳入有關(guān),東漢以后,隨著佛教在中國的傳播,佛教的燃燈習(xí)俗也流傳開來。漢明帝為了在全國弘揚(yáng)佛法,下令在正月十五的夜晚宮廷和寺院都要“燃燈表佛”。從此,元宵放燈之俗開始出現(xiàn)。

盡管元宵節(jié)的起源說法不同,但不論是道教的太一神祭祀也好,還是佛教的燃燈表佛也好,元宵節(jié)起源于漢代是沒有問題的,距今已有近兩千年歷史,說它是一個(gè)“源遠(yuǎn)流長”的節(jié)日,毫不夸張。

夜游勝景,竟夕不眠

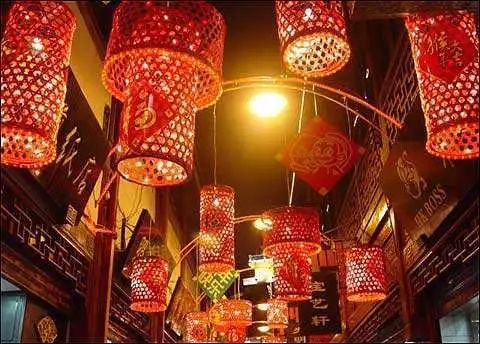

到唐宋時(shí)期,無論是宮廷還是民間,元宵節(jié)都已經(jīng)出現(xiàn)了盛大的觀燈會(huì),唐代在正月十四、十五、十六連續(xù)三天放燈,北宋又增加了十七、十八兩日。唐代詩人張祐《正月十五夜燈》描寫:“千門開鎖萬燈明,正月中旬動(dòng)帝京。三百內(nèi)人連袖舞,一時(shí)天上著詞聲。”元宵之夜出現(xiàn)了上至王孫貴族下至黎民百姓萬人賞燈行樂的場面。宋代元宵觀燈成為節(jié)日最主要的娛樂活動(dòng)。這一夜,人們“攔街戲耍,竟夕不眠,更家家燈火,處處管弦……深坊小巷,繡額珠簾,巧制新裝,競夸華麗……公子王孫,五陵年少,更以紗籠喝道,將帶佳人美女,遍地游賞”,夜游勝景,無以臻比。

作為國家都城所在,明清以來北京的元宵節(jié),承北方地區(qū)歷史、文化背景影響,又受到宮廷皇室的引領(lǐng)、倡導(dǎo),節(jié)日習(xí)俗獨(dú)具特色。一方面以賞燈為主題,張燈、舞燈是這一節(jié)日的主要特色。另一方面還與各種民間藝術(shù)活動(dòng)、歌舞相結(jié)合;在賞燈活動(dòng)集中的地段,衍生出了熱鬧的商業(yè)活動(dòng)與繁華的商業(yè)街市。

元宵節(jié)的放燈娛樂活動(dòng),從盛唐時(shí)期三夜燈到北宋時(shí)五夜燈、南宋時(shí)六夜燈,到明代已發(fā)展到十夜之久。永樂年間政府規(guī)定,每年自正月十一起,百官放假不奏事,民間取消宵禁,任憑飲酒作樂。《萬歷野獲編》記載:“永樂七年正月十一日欽奉太宗文皇帝圣旨……朕即位以來,務(wù)遵成法,如今風(fēng)調(diào)雨順,軍民樂業(yè)。今年上元節(jié)正月十一日至二十日這幾日,官人每都與節(jié)假,著他閑暇休息,不奏事。有要緊的事,明白寫了封進(jìn)來。民間放燈,從他飲酒作樂快活,兵馬司都不禁。夜巡著不要攪擾生事,永為定例。恁官人每更要用心守著太祖皇帝法度,愛恤軍民,永保富貴,共享太平。”后來又將燈節(jié)假期進(jìn)行了調(diào)整,起于初八,至十八再過晚始散。

傾城而動(dòng)“鬧元宵”

如果說春節(jié)是家庭團(tuán)圓的聚會(huì),元宵節(jié)就是全民性的歡樂佳節(jié)。男女老幼傾城而動(dòng),俗稱“鬧元宵”,連平日身處深閨的大家閨秀或小家碧玉,這天也要夜游觀燈,由此衍生出許多浪漫情愫。歐陽修有《生查子》:“去年元夜時(shí),花市燈如晝。月上柳梢頭,人約黃昏后。今年元夜時(shí),月與燈依舊。不見去年人,淚濕春衫袖。”辛棄疾有《青玉案》:“東風(fēng)夜放花千樹,更吹落,星如雨,寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動(dòng),玉壺光轉(zhuǎn),一夜魚龍舞。蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香去。眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。”

明代北京元宵節(jié)最熱鬧的去處,在今東城區(qū)中部燈市口附近,于故宮以東的東華門外。這里在明代是世家大族、皇親國戚的聚居處。清代富察敦崇《燕京歲時(shí)記》記載:“前明燈市在東華門王府街東,崇文街西,亙二里許,南北兩廛,即今之燈市口也。市之日,凡珠玉寶器以逮日用微物,無不悉具。衢中列市,棋置數(shù)行,相對俱高樓。樓設(shè)氍毹簾幕,為宴飲地。一樓每日賃值至有數(shù)百緡者,皆豪貴家眷屬也。燈則有燒珠、料絲、紗、明角、麥秸、通草等,樂則有鼓吹、雜耍、弦索等,煙火則以架以盒,盒有械壽帶、葡萄架、珍珠簾、長明塔等。自初八日起,至十八日止,乃十日,非五日也。至百貨坌集,乃合燈與市為一處。”為了方便權(quán)勢階層節(jié)日期間賞燈,燈市上設(shè)有市樓,開辟出專屬的賞燈區(qū):“市樓南北相向,朱扉、繡棟、素壁、綠綺疏。其設(shè)氍毹簾幙者,勛家、戚家、宦家、豪右家眷屬也。”

燈市堪稱瑰奇巨麗之觀

元宵節(jié)最主要的娛樂,自然是賞燈了。明人謝照淛記載:“東華門外,迤邐極東陳設(shè)十余里,謂之燈市。天下瑰奇巨麗之觀,畢集于是。”張燈、觀燈是明清北京燈節(jié)的主要特色。宮廷技藝與民間藝術(shù)相結(jié)合,燈的用料、造型、繪畫、色彩、照明各方面都達(dá)到了極高的水平。像明代的鰲山燈,將千百盞彩燈堆疊成山,有高達(dá)十三層的,因形狀似鰲,故得此名。鰲山燈是宮廷技藝的高峰,黃河九曲燈則體現(xiàn)了民間藝人的智慧:“鄉(xiāng)村人縛秫秸作棚,周懸雜燈,地廣二畝,門徑曲黠,藏三四里,入者誤不得徑,即久迷不出,曰黃河九曲燈也。”此外還有走馬燈:“剪紙為輪,以燭噓之;則車馳馬驟,團(tuán)團(tuán)不休。燭滅則頓止矣。”當(dāng)時(shí)的走馬燈,狀如小龕,中有豎柱,柱上端張一紙傘,傘下用鐵絲系四戲劇人物。燃燭直噓其傘,傘轉(zhuǎn)則人物亦轉(zhuǎn),從燈正面可以觀人,背面白紙上可以觀影。此外,有能晃動(dòng)頭腦的獅、狗、兔、羊等紙燈,還有象征吉慶有余的大龍井魚,各種大小不等的紅紙糊的“氣死風(fēng)燈”,紗燈、紙燈、麥秸燈、五色明角燈等。燈上繪畫爭奇斗艷,有植物梅、蘭、竹、菊、桂花、牡丹;鳥獸有鳳、鸞、龍、虎;還有魚、蟲、十二生肖等,供人購賞。

賞燈、購燈不僅是一項(xiàng)娛樂活動(dòng),也成為士紳富豪斗富炫富的手段。明朝燈市,燈賈大小以幾千計(jì),燈多寡以幾萬計(jì)。“自大內(nèi)兩宮與東西兩宮及秉刑、司禮、世勛、現(xiàn)戚、文武百僚,莫不挾重貲往以買之。多寡角勝負(fù),百兩一架、廿兩一對者比比。燈之貴重華美,人工天致,必極塵世所未有、時(shí)年所未經(jīng)目者,若稍稍隨俗無奇,不敢出世。”在世間萬千燈光的映襯下,燈市一帶“光影五色,照人無妍媸,煙罩塵籠,月不得明,露不得下。”

多姿多彩的賞燈活動(dòng)與商業(yè)貿(mào)易相結(jié)合,是明清元宵節(jié)的又一特點(diǎn)。《帝京景物略》稱:“燈市者,朝逮夕,市;而夕逮朝,燈也。”白天這里逶迤二里之地,百貨雜陳,是繁華的集市。夜晚則點(diǎn)燃彩燈,供游人觀賞,是歡樂的燈會(huì)。當(dāng)燈市開放之時(shí)“省直之商旅、夷蠻閩貊之珍異,三代八朝之骨董,五等四民之服用物皆集。衢三行,市四列,所稱九市開場,貨隨隧分,人不得顧,車不能旋。闐城溢郭,旁流百廛也。”白天燈市口附近,百貨云集,熙熙攘攘,是商人招攬顧客、推銷貨物的極佳場所。有詩描述說:“爭說看燈市里忙,行來片片錦珠光。長安白晝迷人眼,不見燈場見市場。”可見當(dāng)時(shí)市場的繁華景象。

燈節(jié)之夜,春寒料峭,但色彩繽紛的節(jié)令習(xí)俗和民間技藝,為百姓生活平添了一番樂趣,蘊(yùn)含著人們對自由、幸福、美好生活的向往和追求。