人文探索演繹節目《登場了!北京中軸線》于7月2日首播。“中軸丈量人”單霽翔,“中軸時空旅行團”宋軼、羅一舟,在“列車員”小婉帶領下共同踏上“中軸時空列車”探訪了1266年的元大都,開始了在北京中軸線探索中國美的首趟時空遨游之旅。在這趟探尋文化之美旅程里,承載并彰顯著中華建城文化與對稱美學的建筑群,堪稱中國古建筑最美天空的“天宮藻井”,無不讓觀眾驚嘆不已。

“識日出之景(影),與日入之景(影)”是什么神秘口訣?元、明、清時期的北京中軸線是在同一直線上嗎?太歲殿里造型精美的天宮藻井又有何寓意呢?《登場了!北京中軸線》用劇情演繹、沙盤推演、實地探訪等形式,生動有趣地傳遞著北京中軸線上至天文、下至地理的各種知識。

譬如作為首位被邀請登上“中軸時空列車”的重量級嘉賓,元大都設計者劉秉忠口中念叨的“識日出之景(影),與日入之景(影)”,正是中華典籍《周禮.考工記》所記載辯方正位的辦法。故宮博物院故宮學研究所副所長王軍,就帶著宋軼、羅一舟用此法進行沙盤推演,重現七百多年前劉秉忠在沒有現代化精密工具的情況下,如何營造都城。北京天文館副館長齊銳則是帶領著“中軸時空旅行團”實地探訪太歲殿,娓娓道來北京中軸線是如何對應天上星宿進行布局的。這種基于天道而營造的秩序,也讓觀眾深深體會到其中蘊含的象天法地、中正和合的精神寓意,以及中國古代“天人合一”的理念。光是在第一集里,有關于天文、地理、測繪、建筑等多領域的知識點就不勝枚舉,也難怪觀眾紛紛在彈幕里感慨“滿屏都是知識點!”

除了滿屏的知識點以外,北京中軸線的對稱美學與審美情緒也是《登場了!北京中軸線》關注的焦點。最早提出“北京中軸線”概念的梁思成曾指出,北京獨有的壯美秩序因中軸線的建立而產生,以北京中軸線為骨架對稱展開的建筑群,無不承載并彰顯中國人對于美的理解與追求,以及關于美的哲學與智慧。

而這種對稱美的基因,從北京中軸線始建時就已經種下。在“中軸時空列車”上,單霽翔就引經據典解讀不同時期的“對稱美”:《馬可波羅行紀》記載元代大都“全城地面規劃有如棋盤,其美善之極未可言宣”,利瑪竇所著《中國札記》記載清代北京“建筑的雅致和優美,卻由于它細長的線條而顯得突出”。節目還通過多維立體動畫的形式,向觀眾直觀呈現北京中軸線的傳統美學。就像宋軼和羅一舟在節目中所言,自古以來許多外國學者非常喜愛北京,并且留下如此之多的記載,就是因為這座城市驚人的魅力,以及對稱美學給予他們不一樣的震撼。

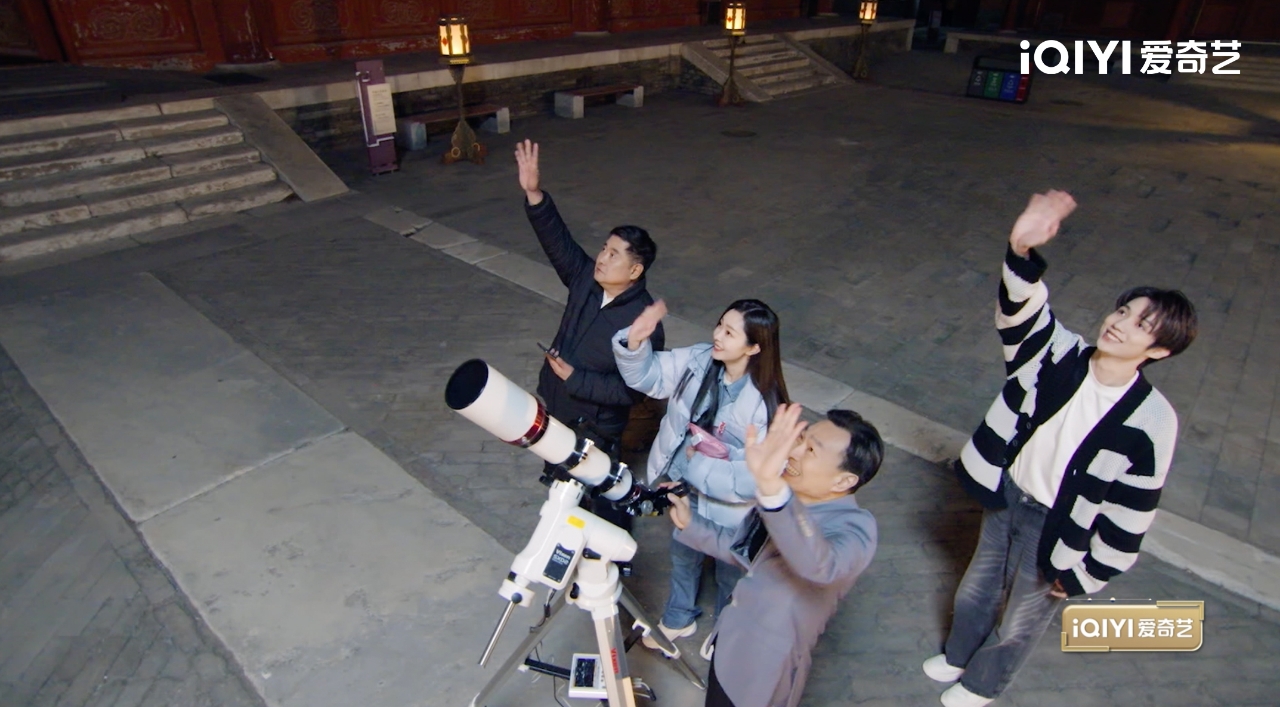

正如單霽翔和齊銳兩位在節目中所言:古人通過太陽找到了“中”,也找到了中國人的根,這是中國文化最重要的力量。幾千年來,中國人不停叩問蒼天,向天求索。與宇宙星空遙相呼應的北京中軸線建筑群,既是古人智慧結晶的集大成,也是中華民族探索浩瀚宇宙的縮影。如今,神舟、祝融,北斗、悟空、夸父這些航天“頂流”,和北京中軸線一樣都是14億中國人民的驕傲。當“中軸時空旅行團”站在昔日用于祭天的太歲殿,仰望星空追尋中國空間站的身影時,帶給他們與觀眾那份內心的激蕩,毋庸置疑無法用言語來形容。從“問天”到“探天”,總有一種力量激勵著中華民族攻堅克難、不懈探索。《登場了!北京中軸線》也正是用這種特殊的方式,向祖國的航天事業致以最高的敬意。

除以上曝光的首期陣容外,節目也邀請到耿樂、黃小蕾、蔣依依、馬天宇、聶遠等藝人嘉賓共同加入時空旅行團。更值得一提的是,本季邀請的“智囊團”陣容強大,不僅有“中軸丈量人”單霽翔,更有清華大學建筑學院教授、中軸線申遺文本負責人呂舟、國家一級作家梅毅等專家學者齊聚中軸,助力中軸。

據悉,《登場了!北京中軸線》由國家廣播電視總局指導,北京市廣播電視局、北京市文物局聯合策劃,中共北京市東城區委宣傳部、中共北京市西城區委宣傳部共同支持,每周日中午12點愛奇藝播出。